Bonheur, devoir et corps supplicié : Saw, un nouveau cycle cruel

Télécharger Saw en version PDF

________________________________________________________________

vincent le corre et diane scott

paru sur www.oedipe.org

http://www.oedipe.org/fr/spectacle/cinema/saw ?print=yes

________________________________________________________________

« Nous avons inventé le bonheur », diront les Derniers Hommes, en clignant de l’œil. »

Nietzsche

« …populations de la Métropole et de l’Empire, qui me donnez la preuve de votre esprit de sacrifice, et qui, sachant souffrir, prouvez que vous méritez de vivre, et vous vivrez ! »

Philippe Pétain, Message d’Annecy, 23 septembre 1941

1.

Norway of Life, film norvégien de Jens Lien de 2007, salué à Cannes et à Gerardmer, met en évidence la solidarité de deux phénomènes contemporains, l’obsession du bonheur et le goût du sang. Le film montre un univers aseptisé de satisfaction et de confort matériel, d’où, au nom du bien souverain, le conflit, la mort et le désir ont été éradiqués. Nul ne peut y mourir, et l’on n’y manque de rien. Au sein de cet univers, d’inspiration explicitement et ironiquement « ikéenne », design et idéologie compris, les êtres sont réduits au bon fonctionnement de leurs organismes, et se protègent de tout ce qui viendrait perturber l’harmonie de leurs vies : le manque, les rêves, les désirs.

Or il est significatif que cet univers de normalité extrême et inquiétante trouve son contrepoint et son exutoire dans des images crues de confrontation avec le réel du corps. Scène exemplaire que celle où le héros coupe au massicot des bilans comptables dans une des salles transparentes et propres de son entreprise, puis se tranche volontairement un index, qui roule par terre au milieu d’un flot de sang. Face au sentiment d’irréalité que produit le monde qui l’environne (son patron le salue gentiment tous les matins et vient régulièrement lui demander s’il n’a pas trop de travail), il ne reste que le réel de la douleur pour tenter de retrouver quelque chose d’une réalité, sur le mode d’un spectaculaire et réflexif « pince-moi, je rêve ». Promotion d’un monde sans sujet ? Mise en scène, du moins, d’un autre sujet, celui d’une homéostasie presque réussie, et retour du refoulé sous sa forme la plus violente : Ikéa et la viscère, comme coordonnées visibles, antagonistes et complémentaires du monde contemporain.

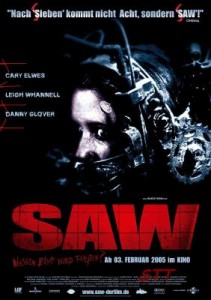

Or nous assistons depuis quelques années à l’avènement et au succès d’une nouvelle génération de films de genre, venus de l’horreur et du gore, qui sont à proprement parler des films de torture, depuis Seven (David Fincher, 1995) jusqu’à Hostel I et II, (Elie Roth, 2005 et 2007), en passant par Saw, I, II, III (James Wan puis Darren Lynn Bousman, 2004, 2005, 2006). Il en va à chaque fois des deux dimensions de l’acte de torture : physique et morale, l’exposition du corps et le châtiment. Succès d’une esthétique gore qui aujourd’hui déborde largement le genre et l’usage du genre dont elle est issue, et qui finit par constituer une imagerie propre à l’époque. Qu’il ne soit pas anodin qu’au moment où il est question de légaliser l’usage de la torture aux Etats-Unis, le pays produise un lot de films qui en expose le protocole à la lettre, ne sera pourtant pas ici notre objet immédiat. Nous ne nous attacherons qu’à la logique interne des trois films Saw pour défendre une double thèse : 1) il y a une « passion du réel » derrière le motif du corps supplicié, qui est le pendant direct de la passion contemporaine du bonheur et de l’autoprotection ; 2) la rhétorique, abondamment développée dans Saw, destinée à justifier le supplice et la mort des victimes, produit une politique des sujets, où s’articulent quelques motifs centraux des impensés contemporains, notamment autour de la notion du devoir et de son corrélat, la responsabilité.

2.

Dans la logique de la surenchère publicitaire, la communication autour de la sortie des films de la franchise Saw a insisté sur le caractère chaque fois plus osé des scènes de tortures. Pourtant, le plus étonnant de la série, dont on soulignera le succès commercial[1], est moins du côté des images que du discours. Saw décrit en effet les pièges dans lesquels sont pris ceux qu’un maître de jeu nommé Jigsaw (« puzzle », d’où son surnom, « le tueur au puzzle ») a estimé « indigne[s] du corps qu’[ils habitent] et de ce précieux cadeau qui [leur] a été donné, [leur] vie. »[2] Jigsaw soumet ainsi un certain nombre de gens à des mises en scènes macabres qui ont pour fonction d’évaluer leur attachement à la vie par des épreuves physiques, le plus souvent des automutilations – saw signifiant, entre autres, scier. Or ses victimes sont bien particulières : une droguée, un suicidaire, un hypocondriaque, un homme et une femme adultères, d’anciens prisonniers. Ce qui est reproché à ces individus est en effet moins d’avoir commis une faute – la panoplie chrétienne des péchés était déjà présente dans Seven – que d’avoir manqué à la vie, ou plus exactement, en « péchant », d’avoir manqué au devoir d’être heureux. Par exemple, un des personnages, qui traverse les trois films, Amanda, sera mise au supplice de devoir ouvrir au canif les intestins d’un homme vivant pour récupérer la clef qui ouvre la mâchoire de fer qui menace de lui broyer la tête, car elle se drogue et à ce titre, fait offense à la vie qu’elle a reçue – le motif de la mâchoire en fer est récurrent, illustrant au pied de la lettre l’un des sens du titre, « saw » voulant aussi dire « casse-tête ».

Cette vignette extraite de Saw I révèle la présence de trois choses conjointes et programmatiques de l’ensemble de la série : une éthique maximaliste, l’idée d’une transcendance de la vie et la promotion du devoir.

Il en va tout d’abord d’une étrange justice, où ce qui est tenu pour coupable ne sont pas les actes des individus mais le rapport de chacun à soi-même. Le lieu où travaille Jigsaw n’est pas le rapport aux autres, l’espace social, mais le rapport intrasubjectif, la pensée de chacun, et la définition de cet espace comme siège géométrique de la morale est de nature totalitaire : il s’agit bien de forcer la venue d’un nouvel être, débarrassé de sa conscience comme lieu d’écart avec soi-même et de promouvoir la venue d’individus comme ceux de Norway of Life, non séparés d’eux-mêmes, morts au manque et aux conflits. Non pas éliminer toute subjectivité mais en promouvoir une autre, atone. Ainsi dans Saw III, un père, dont l’enfant a été tué par un chauffard, est condamné par Jigsaw à devoir, au risque de sa propre vie, sauver la vie du chauffard en personne, pour preuve de son accession au pardon et de sa grandeur d’âme reconquise. Le deuil et la tristesse comme fautes, n’est-ce pas la formule angoissée du déni d’un monde hanté de tristesse ? C’est là du moins que l’esthétique sordide des fonds de cave et des abattoirs désaffectés de Saw fait miroir avec la perfection lisse et transparente des appartements et des bureaux de Norway of Life, l’un comme reste de l’autre. Ou l’un comme prix à payer de l’absence de l’autre. Rouille, saleté et déshérence industrielle dans Saw, topos traditionnels du film d’horreur, sont autant de matérialisations du temps, qui fonctionnent comme l’incompressible mémoire et l’envers nécessaire des lieux sans passé, de l’atemporalité, plus exactement du présent perpétuel des intérieurs lisses et cliniques de Norway of Life.

Cette vignette d’Amanda, du canif et de la clef témoigne, deuxièmement, de la valorisation de la vie en tant que telle, valeur, au sens fort, religieuse, sans pourtant que jamais la catégorie soit explicitée comme telle. « Ceux qui ne peuvent apprécier la vie ne méritent pas de vivre » dit Jigsaw dans Saw II. Où il faut entendre « apprécier » non pas au sens hédoniste où l’on donne un prix à la vie, celui de la bonne jouissance des choses à cultiver, mais au sens chrétien d’un prix à payer pour mériter la Vie. Prix donc non pas au sens de valeur mais au sens de coût, la « livre de chair » que vous êtes prêt à mettre dans la balance pour preuve de votre envie de vivre. Cette idée de sacrifice est matérialisée, pour le bonheur de l’amateur de gore, par les séquences de torture que les personnages s’infligent à eux-mêmes ou aux autres. Prix à payer pour mériter la vie et transcendance de la vie, deux idées connexes : si les hommes doivent être à la hauteur de la vie, c’est qu’elle ne leur appartient pas, mais qu’elle leur a été allouée ; ils lui doivent d’en faire bon usage, faute de quoi il serait juste de la leur reprendre. La Vie est ainsi définie comme la vie sans tout ce qui la constitue : il est non seulement reproché aux victimes leurs problèmes conjugaux, leurs addictions, mais aussi leurs pensées et leurs émotions (un personnage est mis à l’épreuve parce qu’il a essayé de se suicider : il sera ainsi puni de mort car il a bafoué la Vie, écorché vif dans un réseau de fils barbelés qu’il n’a pas réussi à franchir). On retrouve cette conception religieuse et ce paradoxe dans le mouvement des « pro-life », pour lesquels la Vie est si précieuse qu’elle doit mériter qu’on lui sacrifie (une partie de) sa vie.

Ce lien entre mérite et vie allouée entraîne, troisièmement, le fantasme d’un sujet dont les actes ne sauraient être mus que par le devoir, faisant ainsi l’économie du conflit intérieur et par là même, du désir. Morale bourgeoise, énoncerait une première lecture politique, puisqu’il s’agit de ne promouvoir d’acte que ceux que le devoir impose, dans la discipline qu’oblige la mise à l’écart du désir. Éthique obsessionnelle par excellence, renchérirait la psychanalyse. Car ce commandement de Jigsaw du respect de la Vie, entendu dans son sens chrétien d’un « mérite la Vie, prends-en soin, et je te torturerai pour que tu le comprennes et l’intériorises », fait office de rempart contre le désir, démesuré par essence. Si le principe de plaisir est ce qui tend à maintenir le sujet dans un état constant et si la jouissance, dans son excès et son incontrôle, est ce qui met la préservation de la vie en péril, désirer finit par être le premier pas vers cette hybris destructrice. Or toutes les victimes de Jigsaw ont en point commun, au-delà de ce que chaque film entend montrer d’une perversité de bazar, le fait d’être dans l’excès, d’avoir transgressé les limites posées par les valeurs traditionnelles (adultère, petit voyeurisme, désir de vengeance) au risque parfois de leur propre santé (drogue, suicide). Ce qui leur est reproché n’est pas leurs actes, éventuellement illégaux (mais dont ils ont, pour la plupart, déjà payé le prix en passant par la case prison), mais le rapport à leur propre jouissance. Et ce que Jigsaw entend leur apprendre est le respect de ce principe de protection de la vie qu’est le renoncement au désir. La seule transgression qui leur est alors permise dans ses dispositifs meurtriers est bien celle de… mourir. Jigsaw n’est en fait qu’une figure à peine caricaturale des exigences de nos morales civilisées contemporaines et les trois films Saw nous proposent la mise en scène d’une éthique obsessionnelle : « Surtout cède sur ton désir ! » plutôt qu’un « Ne cède pas sur ton désir ! ». C’est dans ce sens que Jigsaw, figure surmoïque grimaçante, tente de transmettre sa loi obsessionnelle à ses disciples-victimes, qui ayant failli « par péché de désir », failliront une nouvelle et dernière fois dans un de ses petits « casse-tête ».

3.

Les tortures de Jigsaw ont ainsi valeur de rétablissement de l’ordre, ce qui explique qu’elles ne soient jamais sexuelles. Deux types de supplices existent, dont les paradigmes seraient d’une part celui de Damiens[3] et d’autre part celui de Sade : le premier a pour but la morale publique, il tend à châtier les fauteurs de trouble et à affermir les fondements de la loi, et à ce titre ne saurait être sexuel, le second est d’ordre privé, il est le désordre de la jouissance et sera exclusivement sexuel, dans ses modalités comme dans ses fins. C’est probablement tout le scandale des tortures de la prison d’Abu-Grahib : non pas l’existence de tortures – elles sont pléthoriques dans le monde et ne font généralement pas tant de grabuge – mais la nature sexuelle des tortures là où elles se devaient de ne pas l’être. C’est l’intrusion de cette jouissance à torturer, d’un désordre dans ce qui se donne comme remise en ordre, qui peut être un des facteurs explicatifs du soudain débat sur la torture aux Etats-Unis, comme discours destiné à réordonner cet outil de remise en ordre social qu’est l’usage de la torture d’Etat.

Les supplices des trois films Saw relèvent donc de la première catégorie dans la mesure où ils sont présentés comme des châtiments à dimension morale : Jigsaw force ses prisonniers à se remémorer leurs fautes, à en assumer les conséquences, et à « choisir » entre la mort ou la vie, une fois payé le prix de cette faute, par une automutilation ou un acte qui leur coûtera très cher moralement. Ces individus « choisis » sont ainsi censés avoir une chance de sortir vivants de l’épreuve (du moins dans les deux premiers opus) mais régénérés d’une responsabilité nouvelle, celle de leur vie, ou plutôt celle de la Vie. Le personnage de Jigsaw, variation cinématographique du croque-mitaine, incarne ici parfaitement la fonction de rappel à l’ordre de chaque individu. Mais ce rappel à l’ordre ne vise pas tant les limites que le sujet doit s’imposer quant à ses actes (Tu ne dois pas aller plus loin que cette limite sous peine d’être en danger), que celles qu’il doit s’imposer au regard de la responsabilité qu’il a de lui-même. Plus précisément dans notre cas, cette responsabilité est articulée à son devoir d’être heureux, au prix du renoncement à son propre désir et à sa propre liberté. La promotion de ce type de responsabilité, c’est-à-dire d’une idée caricaturale de devoir envers soi-même, est donc la valeur transversale de la franchise Saw, la colonne vertébrale de l’histoire racontée au travers des trois films. Ce qui explique une des caractéristiques de Saw, le caractère réflexif de toutes les tortures. Aucune mutilation n’est directement de la main de Jigsaw, elles incluent toutes dans leur dispositif l’intervention de la victime elle-même, de sa propre responsabilité. Sommet de la perversion ? Dans tous les cas, ressort scénaristique et cause du succès commercial. « Vous êtes corrompu (…) si vous faites avec une arme ce que vous ne feriez pas à mains nues ou avec vos dents» dit un dramaturge contemporain[4]. On peut dire que Jigsaw invente des dispositifs accomplis de déresponsabilisation du maître à fins de responsabilisation des sujets.

Jigsaw propose ainsi à ses victimes une version de « La liberté ou la mort ! » : « Combien de sang êtes-vous prêt à verser pour rester en vie. La vie ou la mort ? Choisissez ! » dit Jigsaw dans Saw II, sachant que la liberté ou la vie, sera, en l’espèce, se couper le pied ou s’arracher un œil… en toute liberté. Saw III commence ainsi par l’épreuve d’un jeune homme dont la tête est prise, à nouveau, dans une mâchoire en fer et dont la clef qui le délivrerait est logée sous son œil. Il faut s’arracher l’œil pour avoir la vie sauve. Le choix est donc « l’œil ou la vie », qui, dans cette scène inaugurale, se termine par un « ni l’œil ni la vie », puisque le pauvre garçon mourra la tête broyée. Il s’agit bien d’un casse-tête, comme le titre le dit, au propre comme au figuré. Ce faux choix n’est rien moins que la fausse alternative de l’aliénation, ce vel rappelé par Lacan dans son séminaire Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Vel parfaitement illustré par les dispositifs de Jigsaw : quel que soit le choix des victimes, il se soldera par un « ni l’un, ni l’autre ». Ne serait-ce pas d’ailleurs ce même faux choix qui est laissé régulièrement aux salariés, par exemple aux employés de Bosch-Siemens en 2004 : accepter de travailler 40 heures par semaine sans compensation salariale ou perdre leur travail ? Ou à ceux de Daimler-Chrysler : accepter une augmentation du temps de travail ou voir leurs emplois délocalisés.[5] Que l’on synthétiserait en un « les droits du salarié ou l’emploi », méthode de brigandage patronal en somme, où il n’est de choix que de céder sur l’un pour conserver un autre désormais sensiblement modifié dans ses termes. La vie, oui, mais sans mon pied, sans mon œil, sans ma santé morale. Cette régression actuelle, ce lit de Procuste du travailleur contemporain, le dispositif de Saw en fait parfaitement miroir.

La réduction de l’homme à une seule partie de son corps était pour Marx la forme de l’aliénation – ouvrier réduit à sa main vissant des écrous, standardistes réduites à leurs voix récitant un texte pré-écrit. L’image de ces êtres qui s’amputent eux-mêmes d’un morceau de leur corps pourrait-elle être la figure sanglante du consentement de l’homme à sa propre aliénation ? Si Slavoj Zizek interprète le masochisme de Fight Club[6] comme la mise en scène de l’obscénité de sa propre jouissance de victime et par là, comme la voie de son émancipation, les automutilations de Saw auraient plutôt valeur de validation et de point de non-retour, parce qu’elles sont imposées par un maître de jeu et prises d’emblée dans une domination. Celles de Norway of Life, libres de tout commandement extérieur, ont valeur d’affirmation de vie et de retour au réel (manqué, de toute façon, dans l’histoire que raconte le film). Duplicité, donc, de la valeur de l’automutilation, comme livre de chair cédée en gage de sa propre soumission, d’un côté, comme tentative ou acte de retour à une vérité de l’expérience et comme levée de l’abstraction aliénante, de l’autre.

Sans doute faut-il dire un mot de la présence, voulue ou pas, (du paradigme) du camp d’extermination. Horizon nécessaire auquel mène toute représentation de mise à mort depuis la seconde guerre mondiale ? Pas obligatoirement, du moins Saw en dit-il autre chose. L’histoire de Saw II est celle d’une bande de jeunes gens, dont le point commun est d’avoir été inculpés par le même inspecteur de police que Jigsaw met à l’épreuve (une torture sert de levier à une autre). Les anciens détenus sont emprisonnés dans une maison où est vaporisé un gaz mortel. L’accès aux seringues d’antidote constitue la suite de l’intrigue et le prétexte de toutes les scènes de torture, chacun étant successivement et dans chaque chambre de la maison, en présence d’une seringue, à condition de se soumettre à un supplice approprié. Dans la cave, l’un des premiers à être sommé de se confronter au dispositif, un certain Obi, a un message de Jigsaw lui expliquant qu’il y a deux seringues dans le four au milieu de la pièce, et qu’il lui appartient de distribuer la seconde. Obi, crâne rasé, hâve et silencieux, en fidèle image du détenu concentrationnaire, entre dans le four, et y meurt brûlé. Ses camarades, au lieu de l’aider à en sortir, le regardent et reculent, terrifiés, comme si c’était non par le sort du camarade mais par le non-dit du film même, apparu d’un coup : Obi, le plus détenu parmi les détenus, brûlé après avoir été gazé. L’horreur des co-détenus se joue hors film : elle n’est pas horreur devant l’événement (Obi mort), non plus horreur devant la citation (Obi métonymie de la Shoah), mais horreur devant la jouissance interdite liée à la citation (jouissance de la Shoah), jouissance où la représentation non pas s’égare mais s’aimante. Recul donc devant l’obscène de cette jouissance surgie à l’occasion du récit, comme le retour d’un refoulé de représentation, qui n’a pas pu ne pas poser ses signes, et devant laquelle, mis en abîme, recule aussi le spectateur[7].

4.

Drogués, suicidés, ennuyés de la vie, quelle réponse bien pauvre vous est faite par Jigsaw ! Si vous n’aimez pas votre vie, vous allez être forcés de L’aimer : nous rééduquerons votre existence par le devoir et par la torture, c’est-à-dire par la double convocation d’une abstraction et d’une organicité sans pensée. L’évacuation du désir, c’est-à-dire d’un certain type de sujet, se traduit ici par l’assomption conjointe de l’âme et de la bête : d’une part vous êtes redevable du don transcendant de la Vie qui vous a été fait par Dieu, d’autre part vous éprouverez le sens de la vie dans l’affolement du réflexe de l’animal au supplice. Autrement dit, vous apprendrez à respecter ce principe de protection de la vie qu’est le renoncement au désir, par l’expérience de la survie et de la foi. Renoncement dont le coût est la venue d’un être d’âme et de sang, mais pas d’esprit ni de désir. La torture survient alors comme une double nécessité, dans Saw comme outil d’orthodoxie morale, dans Norway of Life comme spectacle et expérience pour retrouver le réel évacué par l’assomption du devoir et du bonheur comme sens de la vie. Ou comment peut-être Norway of Life modélise-t-il le phénomène Saw dans son rapport à l’époque.

Que signifie la promotion de la vie comme principe transcendant ? Son contenu est-il désormais si dénué de sens qu’il n’est plus que la convocation d’une abstraction pour justifier du goût de vivre ?[8]. N’est-ce pas le propre d’une époque désespérée, de n’avoir d’autre projet à proposer que la foi en la Vie comme forme pure ? La morale qui commande au respect de la Vie se fonde donc bien d’un malheur, celui d’une perte de sens et de désir, qui ne se sauve que dans l’invocation du devoir et de la responsabilité. L’obsession contemporaine du bonheur, que l’on retrouve dans la récupération française actuelle des « morales antiques », procède de cette définition de la vie comme un au-delà d’elle-même : inanité d’un concept de Vie au nom duquel on retire la vie, inconsistance subjective et politique de la notion de bonheur, entendue comme homéostasie, ataraxie de l’âme, étouffement des conflits au profit du ronronnement de la bête.

« Aussi n’y a-t-il aucun plaisir à trouver dans la contrainte du travail sinon la contrainte elle-même, intériorisée en devoir », dit Jacques Rancière au sujet des prolétaires du XIXème siècle[9]. Saw serait-il la métaphore de la condition de l’homme contemporain, dont l’injonction à la satisfaction est proportionnelle au délitement du sens du travail et de la vie commune ? Du moins la triple articulation que Saw opère entre bonheur comme figure obscène et autoritaire du devoir, abstraction du devoir comme réponse à la misère subjective, retour au réel par la torture des corps comme solution à cette abstraction insensée du devoir, est-elle capable de nous éclairer sur des enjeux politiques actuels. La valorisation pétainiste de la « valeur travail » dans le discours politique français aujourd’hui désigne en creux l’étendue du malheur social et évacue en vérité le travailleur comme sujet, pour l’avènement d’un individu tenu de se conformer à ce que l’injonction à la responsabilité individuelle dissimule, à savoir l’écrasement subjectif au profit du bon fonctionnement de la machine, du corps-machine. Au risque d’un surgissement violent et d’un désir de sang, non comme vengeance, mais comme salut. Norway of Life en donne une possible illustration, notamment dans une de ses scènes les plus comiques et dramatiques, présente en flash-back dès le début, celle de la tentative (ratée) de suicide du héros dans le métro. Elle montre le désir d’en finir face à la vie sans fantasme ni désir qui lui est imposée dans cette cité et symbolisée par les baisers ignoblement mécaniques d’un couple sur le quai à côté de lui : retour au réel du corps, au sang, aux membres déchirés, non comme châtiment mais comme appel d’air. Non comme projet mais comme logique. D’où notre hypothèse sur le goût florissant actuel pour l’imagerie gore, qui prospère, au-delà du genre et du cinéma lui-même. L’annonce de la confection des affiches de Saw III avec le sang véritable de l’acteur principal en serait une illustration, ou comment le capitalisme réinvente de la relique, mass-médiatique et industrielle cette fois.

On invoquera alors, à titre de conclusion, un troisième film, qui peut être vu comme une réflexion sur le terrorisme allemand des années soixante-dix : L’Argent (Robert Bresson, 1981), où l’usage généralisé du mensonge comme ordre social conduit l’homme au pire, le pire étant la dernière possibilité d’énonciation du vrai sous la forme de l’aveu du crime. Du pire comme territoire dernier de l’acte éthique. Quand « le corps social perd tout doucement son lendemain » – pour citer Paul Valéry parlant du désarroi de la société dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, avant la Révolution française, que personne ne prévoit alors – , il est logique qu’émerge une morale réactionnaire et répressive, nécessairement appuyée sur des formes politiques autoritaires, morale qui se soutient de trois phénomènes conjoints : la promotion idéalisée d’un sujet obsessionnel et la valorisation des deux transcendances que sont l’invention religieuse de la vie-en-tant-que-telle et l’abstraction bourgeoise du devoir.

[1] Saw est un film américain sorti en salle pour Halloween en 2004 aux Etats-Unis. Initialement conçu pour le circuit de la vidéo (direct-to-video), l’attrait lors des projections tests a réorienté les producteurs vers une sortie classique en salle. S’en est suivi le départ d’une véritable franchise : Saw II pour Halloween 2005, Saw III pour Halloween 2006. Saw IV est prévu pour Halloween 2007. Saw et Saw II ont récolté un total de 250 millions de dollars en recette au box-office mondial. Saw III, produit pour 12 M$, a atteint 34,3 M$ en trois jours, lors du week-end précédant Halloween aux Etats-Unis. En France, un petit scandale a eu lieu à sa sortie lorsqu’il a été interdit aux moins de 18 ans, chose exceptionnelle pour un film d’horreur, interdiction réservée a priori aux films comportant des scènes explicitement sexuelles. (Source Allociné.)

[2] Saw II

[3] Avait tenté d’assassiner Louis XV, fut supplicié en 1757, cf. Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975.

[4] Edward Bond, Check-up, L’Arche, 1997, p. 38.

[5] Le Monde, 14 juillet 2004.

[6] David Fincher, 1999, cité dans La subjectivité à venir, Climats, 2004, p. 87 et suiv.

[7] « Car toute pédagogie de l’horreur ne peut éviter de pousser à produire de la jouissance », « Car peu allègrement assument la jouissance qu’il y a à jaspiner autour d’Auschwitz », Anne-Lise Stern, Le savoir-déporté, camps, histoire, psychanalyse, Le Seuil, 2004, respectivement p. 112 et 189.

[8] Notons d’ailleurs que Jigsaw n’emploie jamais le verbe « vivre » mais le nom propre « vie », ou comment le substantif est déjà le premier degré de cette déréalisation de ce que vivre signifie, le second degré étant l’apostasie de la majuscule, que nous lui supposons dans des phrases comme celle d’Amanda au sujet de sa tentative de suicide, « Je n’ai pas eu assez de respect pour la Vie, je crois. » Saw II.

[9] La Nuit des prolétaires, Fayard, 1981, p. 69.

mot(s)-clé(s) : cinéma, psychanalyse, torture

You can leave a response, or trackback from your own site.